CRÍTICO GASTRONÓMICO

ENVIAR TRABAJO PRÁCTICO AL WHATSAPP DEL DOCENTE

TÍTULO DEL TRABAJO "TPCG4"

CLASE 4

CATA Y MARIDAJE

VINO

El vino es una de las creaciones más antiguas del hombre. Siete mil años antes de Cristo, en Asia Menor, actual territorio de Turquía, Armenia e Irán, tuvieron lugar las primeras vinificaciones. De hecho, la palabra vino proviene de la voz caucásica voino, que significa bebida intoxicante de uvas. Ya en la primera obra de ficción de la literatura universal, La epopeya de Gilgamesh, fechada en 1800 a.C. aparece la figura de Siduri, la mujer del vino, quien aconseja a Gilgamesh abandonar su búsqueda de la inmortalidad para disfrutar de los placeres cotidianos de la vida. La mitología griega y luego la romana, tienen sus propios dioses del vino: Dioniso y Baco, respectivamente. La Biblia, a su vez, contiene más de seiscientas referencias al vino y la vid. Y primer milagro de Jesús, durante una boda en Caná de Galilea, consistió en transformar el agua en vino. Fueron los fenicios, sin embargo, entre 1500 y 300 a.C. quienes a través de sus rutas comerciales se encargaron de difundir el vino y la vitivinicultura. Primero en Egipto, luego por el resto del Mediterráneo hasta España y Francia. Desde entonces y hasta hoy, el vino ha sido parte de la historia social, cultural y religiosa de la civilización humana. Pero en los últimos años, además, el vino ha cobrado cada vez más importancia en la industria gastronómica mundial. El presente texto tiene por objetivo brindarle a aquellos que buscan formarse en ella, no sólo un acercamiento inicial al mundo vitivinícola, sino también determinadas nociones y fundamentos básicos que constituyan una herramienta útil en la gestión profesional. Para la ley internacional: Vino es, exclusivamente, la bebida que resulta de la fermentación alcohólica completa o parcial de la uva fresca, estrujada del mosto simple o virgen, con un contenido de alcohol adquirido mínimo de 7%. Según la última actualización de la Oficina Internacional de la Vid y el Vino (OIV), aceptada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Una explicación un tanto más coloquial, pero no por eso menos científica es la siguiente: Vino es una bebida alcohólica obtenida mediante la fermentación del jugo de la uva. Por acción de levaduras naturales, durante dicha fermentación, los azúcares propios de la uva se transforman en alcohol y dióxido de carbono. Queda claro entonces que para hacer vino es necesario contar con una materia prima específica: la uva. Aquellas bebidas alcohólicas derivadas de la fermentación de

otros frutos, tales como frutillas, cerezas, arándanos, etc, no pueden científica ni legalmente rotularse como vino. Pero además, para obtener un producto de calidad, es necesario contar con un conocimiento técnico determinado que permita comprender y dominar el conjunto de fenómenos químicos y fisiológicos que intervienen durante todo el proceso de elaboración o vinificación. Este conocimiento es la Enología.

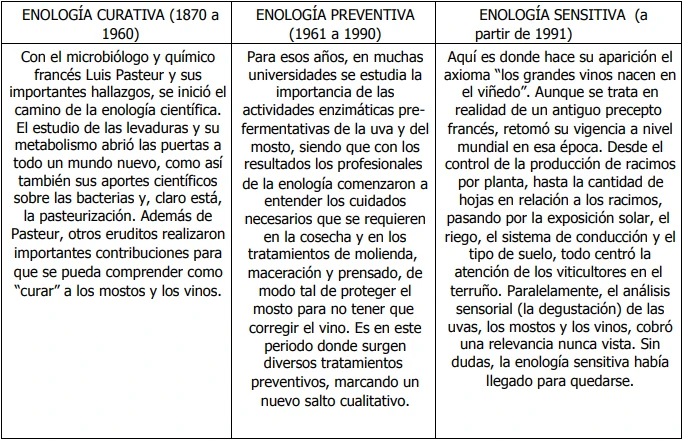

ENOLOGÍA

Enología es el conjunto de conocimientos relativos a la elaboración de los vinos. Etimológicamente, enología deriva del griego, de la conjunción de los términos “oenos”(vino) y “logos” (ciencia). Se puede decir, entonces, que es la ciencia aplicada a la elaboración de los vinos. La enología moderna nace con Louis Pasteur (1822-1895) científico francés que convirtió una práctica casi mágica, como era hasta entonces la transformación de la uva en vino, en una ciencia rigurosa. Hoy la vinificación es una mezcla de tres elementos importantes: técnicas artesanales, decisiones creativas y conocimientos científicos. En tiempos pasados no se tenía mucha elección: las condiciones locales de clima, suelo y proximidad de mercado, determinaban el tipo de vino que se podía producir. El origen de la enología radica en la necesidad de estabilizar los vinos, de corregirlos y/o mejorarlos mediante diferentes tratamientos químicos y biológicos con el fin de hacerlos más apetecibles, o directamente aptos para el consumo. La comprensión científica de estos procesos- y de sus causas- avanza notablemente a partir de la década de los ´60. Desde ese momento, la enología comienza a transformarse en una ciencia preventiva más que curativa, que proporciona los medios desde el comienzo de la vinificación, para evitar posibles alteraciones y enturbiamientos en el vino. La curativa, en cambio, interviene para paliar los inconvenientes de la evolución o de una vinificación defectuosa. La principal conclusión a la que llega la enología preventiva es la siguiente: Se debe trabajar tanto en el viñedo como en la bodega, bajo pautas y condiciones de sanidad y control, que hagan innecesario tener que someter el vino a tantos tratamientos correctores. Esto equivale a decir: El vino se hace con uvas. Pero si las uvas no están bien cuidadas desde el comienzo, en la viña, sus jugos no tendrán la calidad suficiente para lograr un buen vino. Por más correcciones que se realicen en la bodega, sin una buena uva es imposible lograr un buen vino.

VITICULTURA

La diferencia del concepto viticultura (del latín vitis, "vid") y enología radica en que la primera es el cultivo sistemático de la vid, o parra, para usar sus uvas en la producción de vino u de otros productos. Es una rama de la ciencia de la horticultura. En cambio, la segunda aplica a ser una ciencia que trata todo lo relativo a los vinos, a los mostos de uva y como el conjunto de conocimientos y técnicas relativos a los procesos de elaboración y crianza de vinos. La enología aplica para sí misma otras ciencias, como la química, la física, la botánica y la agronomía, sumada a ser una disciplina susceptible de permanente estudio y evolución, donde también ejercen una fuerte impronta las costumbres y los legados generacionales.

CICLO VEGETATIVO DE LA VID

“El vino nace en el viñedo” esta es, seguramente, una de las frases repetidas con mayor insistencia por aquellos que se dedican profesionalmente- pero también con vocación- a la compleja tarea de obtener vinos con el objetivo puesto fundamentalmente en la calidad. No es posible hacer un buen vino sin contar con una buena uva. El viñedo es, entonces, el sitio donde comienzan a definirse las virtudes (o defectos) del futuro vino. Hay que cuidar del viñedo, evitarle enfermedades y plagas, respetar sus tiempos y sobre todo, buscar su mejor- y no su mayor rendimiento productivo. Siguiendo esas pautas, el resultado final será la obtención de la mejor uva posible para esa cosecha. El vino es un producto natural de una región determinada, por lo tanto debe representar y expresar fielmente su origen. De esta manera, se establece un concepto de vital importancia para la enología moderna. El concepto de Terruño, al cual los franceses, quizá el país más importante del mundo en cuanto a vinos, impusieron con el nombre de Terroir. El terruño es ni más ni menos que la expresión del trabajo conjunto entre la naturaleza y el hombre para obtener un producto noble y de calidad: el vino Para esto, es necesario tener en cuenta los siguientes elementos:

El suelo

Determinante tanto en la productividad del viñedo como en su calidad. Un suelo muy fértil dará una gran cantidad de uva (lo que se denomina un alto rendimiento) pero enológicamente será de baja calidad. Por lo general este tipo de terrenos está relacionado con zonas húmedas, con buena cantidad de agua, ya sea por precipitaciones u otros afluentes. Lo cierto es que la vid, en ese caso, dará una uva que en su interior tendrá un mayor porcentaje de agua. Es lógico pensar, entonces, que todo ése agua formará parte del futuro vino, diluyéndolo y restándole calidad. Por el contrario, tierras más pobres, algo pedregosas y con un buen drenaje, harán que la vid deba extender sus raíces bien profundo en la tierra, en busca de agua, minerales y otros nutrientes. El grano de uva será más pequeño (por su menor cantidad de agua), pero también más rico en ciertos compuestos- llamados fenoles- que serán fundamentales para la formación del color, aromas, sabores y estructura del vino.

El clima

La vid resiste temperaturas extremas tanto de frío cómo de calor. En condiciones favorables puede llegar a vivir más de cien años. Y al igual que cualquier otra planta, tiene lo que se conoce como ciclo vegetativo. El papel del clima en el desarrollo de este ciclo es vital. Además, al ser un factor variable, incide de forma directa en las características de cada cosecha. Ningún clima se reproduce exactamente año tras año. Ningún vino es exactamente igual al del año anterior.

Los elementos que condicionan al clima son los siguientes:

- Temperatura y amplitud térmica

- Luminosidad

- Pluviometría

- Vientos Todos estos factores deberán ser tenidos en cuenta para preservar al máximo la potencialidad del viñedo.

Variedad de la uva

No todas las variedades de uva se adaptan de la misma manera a una misma región. Algunas prefieren zonas más frías, ya que en las muy cálidas tienden a madurar antes de tiempo. Otras, por el contrario, prefieren el calor, con días de mucho sol, para dar su mejor expresión. Lo cierto es que se debe escoger la variedad de uva que mejor se adapte a las condiciones que proponga en lugar. Queda así expuesto, el papel fundamental que la naturaleza tiene en la concepción de un vino de calidad. El hombre, sin embargo, no tiene un rol menor. En líneas generales debe, observar, controlar y estar presente hasta el detalle, en cada uno de los aspectos antes mencionados. A continuación se detallan sólo algunas de las tareas y decisiones en las que su participación es fundamental:

→ Con respecto al suelo

Realizar estudios que determinen cuál es su composición natural, para saber con qué nutrientes se alimentará la vid, o cuales le pueden faltar. Existen técnicas para aportar, a través del riego o los abonos, todo aquello que el suelo pudiera necesitar. Debe considerar cuándo y cuánto regar, dado que el exceso de agua, afectará la calidad del vino. Pero una extrema carencia de agua puede poner en peligro a la planta. Un buen suelo debe estar preservado de enfermedades e insectos y adecuadamente cultivado. Durante el año debe ser sometido a un estricto control de malezas e insectos.

→ Con respecto al clima:

- Temperatura y amplitud térmica Estos son factores que se deben ponderar en todo momento. Si bien, como se ha dicho, la vid resiste temperaturas extremas tanto de frío como de calor, es fundamental para el desarrollo del ciclo de la misma, situar el viñedo en una región que tenga bien marcadas las cuatro estaciones del año. Los climas tropicales o subtropicales no son aptos para este cultivo con fines enológicos. También es prioritario conocer si en la región existe riesgo de heladas o granizos, para prevenir con condensadores de temperatura las primeras, y con mallas antigranizo las segundas.

- Luminosidad Mediante raleos (poda de hojas) es posible optimizar la cantidad de luz natural que necesita el racimo para su mejor maduración. El mínimo anual de horas de sol para la vid es de 1500/1600 hs. Pero se debe procurar un equilibrio, ya que un raleo desmedido ocasionaría una excesiva insolación, con la posibilidad de “quemar” la uva, o hacer que ésta llegue a su madurez de azúcares, antes de llegar a la madurez.

Es decir, para simplificar, que la cantidad de azúcar acumulada en el grano obligue a cosechar cuando el resto de la uva aún no está totalmente madura. Lo cual dará lugar a vinos muy alcohólicos, pero faltos de estructura, riqueza aromática y gustativa.

- Vientos

Deben ser suaves, secos y ventilar el viñedo para favorecer su estado sanitario. Para evitar el impacto de las tormentas de viento, por lo general el hombre rodea los viñedos con extensas alamedas, que actúan como protección.

- Pluviometría

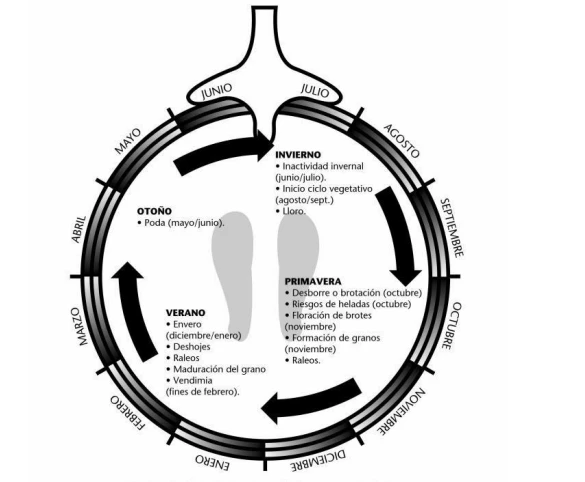

El promedio de lluvias en las regiones vitivinícolas de Argentina no supera los 250mm por año. Por esta razón es necesario el riego. Existen varios sistemas: goteo, inundación o aspersión. La intervención del hombre, en este caso, es necesaria para decidir tanto el sistema como su frecuencia de uso. Como está visto, el vino es la expresión de un trabajo conjunto entre lo mejor que puede ofrecer la tierra, y lo mejor que el hombre puede hacer con ello. La vid presenta un ciclo anual de alteraciones de períodos de reposo y actividad vegetativa. El reposo vegetativo se cumple durante parte del otoño y el invierno, iniciándose el período de actividad en primavera y continuando durante el verano. Esta alternancia es fundamental para el correcto desarrollo y maduración de la planta. Durante el período de reposo se realizan los trabajos de podas y ataduras, y durante el período herbáceo, se realizan las curaciones, riegos, podas en verde y aclareos para un mejor aprovechamiento de la luz por parte de la planta.

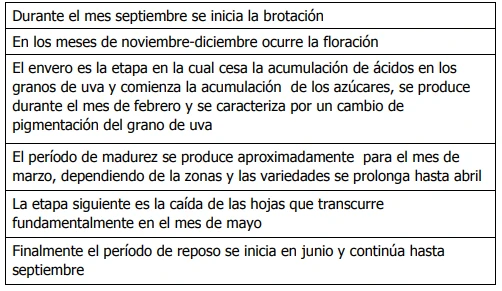

Las etapas que cumple anualmente la planta de de vid son los siguientes:

Durante el período herbáceo y hasta el envero se han acumulado en el grano de uva los ácidos orgánicos, fundamentalmente tartáricos, málicos y cítricos. A partir del envero cesa la acumulación de ácidos y se inicia la acumulación de azúcares al grano de uva. Este proceso continúa hasta que se llaga a la madurez. El período de madurez es el más importante desde el punto de vista técnico, ya que en el mismo se definen los contenidos finales de agua, azúcares, ácidos, materia colorante y taninos que van a estar presentes en el mosto al momento de iniciarse la fermentación. Para el momento en que los granos están maduros la acidez total del mosto fluctúa entre 5 a 7 gr por litro y el contenido de azúcares está entre los 225-250 gr por litro. Estos azúcares son fundamentalmente glucosa y fructuosa, llamados reductores, son los que, durante la fermentación, se transforman en alcohol etílico, dióxido de carbono y calor. El punto de maduración de los granos de uva puede estimarse empíricamente por ciertas condiciones externas del racimo tales como el aspecto poco rígido, el escobajo lignificado y oscuro y los granos fácilmente desprendible que dejan unas fibras, llamadas pincel, adheridas al pedicelo. En los granos el sabor debe ser dulce y agradable con las semillas fácilmente separables de la pulpa. En la uva destinada a la elaboración de vinos tintos se debe tener en cuenta también el sabor y consistencia de las semillas como un índice de la madurez de los taninos. Esta información indicativa debe completarse con métodos efectivos para la determinación del contenido de azúcar y la acidez total. Durante el período de maduración, el contenido de azúcares aumenta, y la acidez disminuye; sin embargo al llegar al punto de la madurez, los tenores de estos componentes se mantienen constantes durante algunos días. Si al cabo de 3 o 4 días se mantienen constantes el nivel del azúcar y la acidez total del mosto, se puede afirmar que estamos en la tapa de madurez.

CICLO VEGETATIVO DE LA VID

Una vez obtenida la madurez total de la uva, se procede a la cosecha, es decir la recolección. Aunque las uvas maduran entre el final del verano y principios del otoño, el período de cosecha es diferente para cada variedad. Por empezar, las uvas blancas maduran antes que las tintas. Para determinar cuál es el momento preciso de comenzar la cosecha, el vitivinicultor efectúa frecuentes controles de azúcar en distintos racimos de diferentes parcelas. La degustación de la uva es otro paso esencial. Si bien en algunos países éste trabajo ha sido mecanizado, en Argentina todavía se realiza de forma manual, lo cual permite un mejor control y cuidado en la labor. Se lleva a cabo con tijeras bien afiladas y cuidando de cortar el racimo siempre en el pedúnculo, para no romper los granos y provocar que el jugo entre en contacto con el oxigeno (oxidación), u otros factores contaminantes. Pero además cualquier daño que sufra la planta por malos cortes o arrancamientos, atentará contra la formación del brote al año siguiente. Una vez trasladada la uva desde el viñedo a la bodega comienza una serie de tareas que difieren según el tipo de vino que se busque obtener: blanco, tinto, rosado, espumante, cosecha tardía, tipo oporto, tipo jerez. Y según las calidades y características particulares de color, aroma y sabor que se pretendan lograr. Todo el proceso que se lleva a cabo en bodega se denomina Vinificación. Como ya hemos visto, el azúcar contenido en los granos de uva se transforma en alcohol durante la fermentación. Esta reacción es posible gracias a las levaduras, microorganismos que se encargan de llevar a cabo dicha metamorfosis. La uva es rica en azúcares fermentables que elabora a través de la fotosíntesis, especialmente la glucosa y la fructosa. Cuando el grano se rompe, el jugo entra en contacto con levaduras que son capaces de metabolizarlo y producir a partir de él, alcohol, gas carbónico y otros compuestos secundarios. Este fenómeno ocurre de manera; absolutamente natural, interviniendo el hombre nada más que para controlar y llevar a un buen término el proceso. Sin un adecuado control humano, la fermentación puede ser invadida por microorganismos y bacterias indeseables. Ahora bien: es esencial tener presente que con las uvas blancas sólo puede obtenerse vino blanco, mientras que con uvas tintas puede elaborarse tanto vino tinto como blanco y rosado. Cualquier persona que haya cortado por la mitad un grano de uva tinta, se habrá percatado de que el color está sólo en el hollejo; el jugo siempre es incoloro, igual que en las uvas blancas. Para obtener vinos tintos, entonces, es necesario fermentar el jugo junto con los hollejos, para que estos le cedan los pigmentos encargados del color. Si las uvas tintas fueran prensadas y separadas las pieles del jugo inmediatamente, el vino obtenido de la fermentación de ese jugo será un blanco, ya que no hubo suficiente tiempo de contacto entre ambas partes. De ésta manera, podemos concluir que es posible lograr un vino blanco con uvas tintas. Pero es imposible hacer uno tinto de uva blancas, ya que en los hollejos no hay color para extraer. *Período de sobre-maduración de la uva* Si la uva no se cosecha, se evapora el agua, ocasionando la disminución del peso del racimo y el aumento de la densidad del jugo celular. Se produce un aumento relativo del tenor de azúcares en el grano de uva. Existe un hongo llamado Botrytis, el cual realiza una “podredumbre noble”, que ocurre cuando a condiciones de humedad le suceden otras de sequedad. Este es un aspecto importante para la generación de vinos dulces, así como las típicas uvas pasas.

LA UVA

La uva es el fruto de la vid. Está compuesta por piel u hollejo, pulpa y semillas.

Hollejo

La piel está cubierta por una cera llamada pruina que tiene funciones de protección. Sobre ésta es donde quedan adheridas las levaduras responsables de la fermentación alcohólica, además de una gran diversidad de microorganismos. La piel tiene una gran importancia desde el punto de vista enológico, ya que además de proveer levaduras para la fermentación contiene antocianos, taninos, precursores aromáticos que se trasladarán al vino. El hollejo tiene una mayor cantidad de sales y menor tenor ácido que la pulpa, representa casi el 20% del peso total del grano.

Pulpa

La pulpa representa el 74 % del peso total del grano. Contiene: agua, sustancias minerales, ácidos (tartárico, málico y a veces cítrico), azúcares (glucosa y fructuosa).

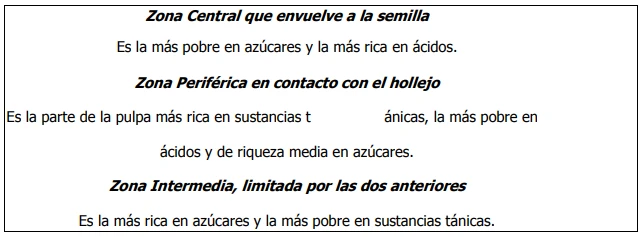

La zona central del grano, cerca de las pepitas, es la más pobre en azúcar y la más rica en ácidos. La zona periférica, cerca de la piel, es la más rica en taninos y más pobre en ácidos y tiene una riqueza media en azúcares. La zona intermedia es la más rica en azúcares. Semillas Los granos de uva contienen de 2 a 4 semillas. Sin embargo existen algunas variedades de uvas sin semillas que se cultivan sólo para la elaboración de pasas o consumo directo como fruta fresca. Las semillas contienen hasta el 10% de taninos, hecho de gran implicancia técnica en la elaboración de vinos tintos.

Escobajo

Llamamos escobajo o raspón a los tallos de la planta de vid que constituyen la estructura de los racimos. Es rico en taninos de sabor desagradable, astringente y amargo. Si la molienda de la uva es excesiva, rompiendo el raspón o cuando existe una mala separación del mismo durante la vinificación, hay un pasaje de estas de estas sustancias al mosto. Los racimos de madurez plena tienen raspones pardos secos.

*Taninos y Antocianos*

- Taninos: Los taninos son sustancias químicas (polifenoles) que se encuentran e encuentra en plantas, semillas, corteza, madera, hojas y pieles de frutas (por ejemplo en la espinaca, el té negro). Esta sustancia da sensación de astringencia, rugosidad, sequedad y amargor. Se perciben principalmente en el medio de la lengua.

Taninos en la uva

Provienen de las pieles, pepitas y raspones de las uvas. Por esta razón, los vinos tintos tienden a tener más cantidad de taninos que los vinos blancos, ya que el contacto prolongado de los hollejos con el jugo da el tiempo suficiente para que éstos se disuelvan parcialmente.

Algunas variedades de vino tienen más taninos que otros, por ejemplo, las variedades cabernet sauvignon o tempranillo, son variedades con alta concentración de taninos. Taninos en la madera de las barricas Durante la permanencia del vino en la barrica, los taninos van uniéndose lentamente entre sí, disminuyendo a lo largo del tiempo la sensación de amargor y astringencia. Los taninos de la madera, se disuelven en el vino a través del contacto con el roble que conforman las barricas. El roble también aporta sabores y aromas característicos, que aportan complejidad y carácter a los vinos.

- Antocianos: Los antocianos son sustancias colorantes que se encuentran en el hollejo de la uva, de cepas tintas. Son los responsables de darle color al vino. Por lo tanto el color de un vino dependerá en gran medida de su composición en antocianos.

CEPAS

La vid o Vitis vinífera es un arbusto sarmentoso cuyas ramas tienden a trepar, que puede fijarse a tutores naturales o artificiales. Pertenece a la familia de las Vitáceas. En principio, pueden considerarse dos grandes grupos de vid ó Vitis vinífera. Cuya uva se utiliza para la elaboración de vinos Cuya uva se utiliza sólo para consumo como fruta de mesa Para la elaboración de vinos existen miles de variedades de uvas, también conocidas como cepas. Las variedades difieren entre sí en tamaño, forma del racimo, ciclo de maduración y capacidad de adaptación a determinados climas y suelos. Por esa razón requieren condiciones y tratamientos de cultivo acordes para dar su mejor expresión frutal. Cada variedad, además, lleva en sus genes aromas y sabores que le son propios y distintivos, aquello que se llama tipicidad varietal. Por esa razón, los vinos que se obtienen de cada una de ellas son diferentes. Existen tres grandes categorías en relación a la cantidad de cepas o variedad de uva que contiene un vino. Ellas son:

- Vinos varietales: Son aquellos cuya composición tiene como mínimo un 85% de la variedad explicitada en la etiqueta. Estos vinos mostrarán todas las características de la cepa, sus aromas y sabores.

- Vinos genéricos, de corte o blend: Son aquellos en los que intervienen dos o más variedades de uva. El concepto más genuino presupone que no se mezclan las uvas sino los vinos procedentes de estas.

- Vinos de Mención Geográfica o Denominación de Origen: Es un tipo de indicación de procedencia, aplicada a un producto alimenticio, cuya calidad y características se deben, fundamental y exclusivamente al medio geográfico en el que se produce, transforma, elabora y/o envasa. Lo distingue y protege de aquellos productos alimenticios similares.1 Algunas, ya sea por su gran adaptación a distintos terruños, o por la calidad de vinos que con ellas se obtienen, son conocidas en prácticamente todo el mundo. Otras no han salido de su región de origen y sólo se las conoce localmente. A modo de ejemplo, a continuación se describen algunas de las más importantes variedades ó cepas, tintas y blancas, con las características visuales, aromáticas y gustativas que le aportan a cada vino:

REGIONES VITIVINÍCOLAS DE ARGENTINA

La cantidad total de viñedos del país en el año 2016

– según censo2 - fue de 24.702. El 71% de los viñedos del país se encuentran en la provincia de Mendoza, el 21% en San Juan y el 3% en La Rioja. En las variedades tintas de elaborar se destacan la variedad Malbec, le siguen en importancia la variedad Bonarda, Cabernet Sauvignon y Syrah, entre otras. En las blancas la mayor superficie corresponde a la variedad Pedro Giménez, Torrontés Riojano, Chardonnay y Moscatel de Alejandría, entre otras variedades. La gran extensión de nuestro territorio permite la existencia de distintos factores agroecológicos que actúan sobre la vid en las zonas de cultivo. Estos factores son la altitud, el relieve, el suelo, los niveles de precipitación, las temperaturas medias y el riego. Cada oasis productivo presenta características propias que permiten establecer diversas zonas vitivinícolas. Estas están integradas a su vez por subregiones, con semejanzas o diferencias agro-ecológicas notorias. Las tres grandes regiones son: Noroeste, Centro- Oeste y Patagónica.

REGIÓN NOROESTE

Comprende las provincias de Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Los oasis del noroeste, ubicados entre los 220 y los 290 al sur del Ecuador, se perfuman con el aroma del Torrontés en tiempos de vendimia. El Torrontés del tipo riojano -introducido en la zona por misioneros en el siglo XVI-, junto con Chardonnay, Chenin y el Cabernet Sauvignon cumplen sus ciclos vegetativos en terruños ubicados entre los 1.000 y los 1.800 metros sobre el nivel del mar, con condiciones ecológicas y climáticas ideales, con temperaturas medias anuales de 15° C. Las localidades de Santa María, Tinogasta y Belleza y diversidad Andalgalá en Catamarca y Amaicha del Valle, en el extremo norte la provincia de Tucumán han logrado posicionarse como excelentes productores de uvas para el consumo en fresco y vinos finos de gran calidad, especialmente los blancos elaborados con uvas Torrontés de aroma intenso y floral.

→ Subregión de los valles calchaquíes: En la provincia de Salta, Cafayate cultiva el 70% de los viñedos. También La Poma, Cachi, San Carlos y Molinos se destacan como localidades productoras. Los valles calchaquíes, una de las zonas vitivinícolas más altas del planeta, están a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, A través de sus 520 kilómetros de caminos, con un paisaje agreste de algarrobos y cactus, se recorren 1,500 hectáreas cultivadas. Los suelos, constituidos por sedimentos de tipo arenoso, proporcionan condiciones de drenaje excelentes, lo que garantiza la lixiviación de sales nocivas. El agua de riego es proporcionada por los ríos que trazan el curso de los valles, el Calchaquí y el Santa María y se complementa con agua de pozos del subsuelo.

→ Subregión de los valles de Catamarca Belleza y diversidad son las palabras que permiten definir este hermoso paisaje montañoso. Las escarpadas montañas, contrastan violentamente con los tranquilos valles que encierran. Valles que de la mano del hombre ha transformado en ricos oasis. Allí se cultivan diversas variedades de vitis vinífera: Torrontés Riojana y Bonarda son algunas de ellas. Las notorias diferencias existentes en el relieve generan importantes variaciones en el clima, lo que permite fragmentar esta comarca vitivinícola en dos: valles occidentales y orientales. Los valles del oeste reciben escasas precipitaciones que raramente alcanzan los 200 milímetros por año y tienen un rango de temperatura menor que el resto de la subregión. La producción es destinada en forma mayoritaria al consumo en fresco y a la elaboración de pasas de uva. En contraste, los valles ubicados al este reciben un aporte pluvial que dobla al de los valles occidentales. Las temperaturas son también mayores, y los veranos, muy cálidos. Aquí se asientan casi la totalidad de las bodegas y se encuentran implantados el 70% de los viñedos catamarqueños. Las principales localidades son Tinogasta (que reúne más del 70% del total de la producción), Fiambalá, Belén y Caparán.

→ Subregión de los valles de La Rioja Chilecito, Anguinan, Famatina y Nonogasta son las zonas de cultivo que concentran la producción vitivinícola de la subregión en la provincia de La Rioja. La totalidad de las áreas de cultivo se encuentran flanqueadas por dos cadenas de sierras, las de Famatina en la estibación occidental y las de Velazco en la oriental. Las uvas de esta región producen vinos con altos niveles de azúcares y pobreza de acidez. Conforman así un catálogo de variedades sumamente aromáticas, entre las que se destacan la Torrontés Sanjuanina, la Moscatel de Alejandría y la Torrontés Riojana, siendo ésta última la variedad más adaptada a los factores agro-ecológicos predominantes.

REGIÓN CENTRO OESTE

Mendoza y San Juan. La denominada región central es considerada la región vitivinícola más importante. Su territorio se reparte entre los llamados valles sanjuaninos y las cinco subregiones de la provincia de Mendoza. Su poderío vitícola es incuestionable: juntas, Mendoza y San Juan, despliegan sus viñedos sobre más de 190.000 hectáreas, lo que representa el 92% del total de los Viñedos implantados en el país. Los racimos se colorean entre los 500 y los 1.165 metros sobre el nivel del mar. La baja humedad relativa y las escasísimas precipitaciones existentes (entre 100 y 350 mm/anuales)

→ Subregión de los Valles Sanjuaninos En la provincia de San Juan, los terruños se ubican en los fértiles valles irrigados por los ríos Jachal y San Juan. Más de 46.000 hectáreas de viñedos que se cultivan en la provincia ofrecen sus frutos en oasis como el valle del Tulum, el valle de Jachal, Calingasta, Iglesia, el valle del Zonda, valle del UIlum y valle del Perdénal, con alturas máximas de 1.165 metros sobre el nivel del mar. Los pobladores de la región festejan año tras año la llamada Fiesta del Sol. Y lo cierto es que en estos valles las temperaturas estivales son muy altas, alcanzando en ocasiones los 45° C, lo que influye en la producción de vinos generosos y licorosos. Los suelos de la región pueden ser diferenciados de manera muy sencilla: los situados en las márgenes orientales de los ríos son areno-arcillosos, muy fértiles y poco profundos. Sobre las riberas occidentales están los más indicados para el cultivo de la vid, pedregoso y acompañado de sedimentos arcillosos. Los valles situados a mayores alturas brindan veranos más frescos, con condiciones de amplitud térmica ideales para el cultivo de variedades destinadas a la elaboración de vinos finos. Es el caso de los valles de Calingasta y Jachal, que centran su producción en el Torrontés Riojano, Moscatel de Alejandría, Torrontés Sanjuanina y Bonarda. Grandes superficies han sido implantadas con variedades de vid destinadas al consumo en fresco y la producción de pasas. Entre ellas se destacan las variedades Cereza, Sultanina y Criolla. Cabe destacar que los bodegueros y viticultores de la zona transitan en estos momentos el camino de la reconversión vitivinícola. Este hecho se evidencia en la decisiva incorporación de tecnología.

→ Zona alta del río Mendoza

En la provincia de Mendoza, se encuentra la Primera Zona o zona alta del río Mendoza. Este territorio se extiende sobre los cultivos de gran parte de los Departamentos de Maipú y Luján. La zona alta del río Mendoza es el paraíso de la vitivinicultura. Las condiciones agroecológicas son virtualmente perfectas, y por ello ha sido elegida por decenas de bodegas que elaboran los más exquisitos vinos finos argentinos. El suelo en superficie, está constituido por sedimentos finos de origen aluvional. Sobre el subsuelo pedregoso se asientan los sedimentos arenolimoarcillosos. Su pobreza orgánica es grande, garantizando cosechas de gran calidad destinadas a la elaboración de vinos nobles. El clima es templado, luminoso y árido, de escasas lluvias, con vientos y humedad moderados que aseguran el equilibrio de azúcar y acidez en los mostos. También podríamos referimos a esta región como la "tierra del Malbec", ya que este cepaje aquí cultivado está íntimamente relacionado con su entorno, presentando una calidad y un bouquet inigualables en ninguna otra región vitivinícola del mundo.

→ Subregión este de Mendoza Al este de la zona alta del río Mendoza, el terreno desciende paulatinamente desde los 740 hasta los 600 metros sobre el nivel del mar, ocupando la superficie total del 600 kilómetros cuadrados. Este oasis está situado en los departamentos de San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz. Los suelos aluvionales son de tipo franco arenosos y limo arenosos en las zonas más altas, como así también profundos y pedregosos. Las más de 60.000 hectáreas irrigadas con el agua canalizada de los ríos Mendoza y Tunuyán ofrecen variedades como, Merlot, Malbec, Bonarda, Sangiovese, Ugni Blanc, Syrah, Tempranilla, Pedro Giménez entre otras. La mayoría se destina a la producción de mostos, jugos concentrados y vinos finos de excelencia.

→ Subregión del Valle de Uco Con los ríos Tunuyán y Tupungato como ejes, el valle de Uco ocupa una extensa superficie de los departamentos de San Carlos, Tunuyán y Tupungato. Presenta una serie de características similares a las demás zonas que integran la región central pero con peculiaridades que son favorables y a la vez adversas para los viñedos del lugar. La altitud de las tierras cultivadas oscila entre los los 900 y los 1.200 metros sobre el nivel del mar. Si bien la región sufre heladas y granizo, el uso de malla antigranizo y de otras técnicas, ha contribuido a paliar estos flagelos. Por otro lado, la altura produce grandes amplitudes térmicas entre el día y la noche lo que permite producir vinos de excelente color aptos para una larga crianza. Además la altura es la responsable de los altos niveles de acidez que, en algunos casos, debe ser controlada mediante la fermentación maloláctica. Algunos de los tintos más representativos de los últimos tiempos son oriundos del valle de Uco, que ha visto crecer geométricamente las inversiones de capitales extranjeros. Las variedades tintas más extendidas son: Malbec, Barbera, Cabernet Sauvignon y Merlot. También se cultivan variedades blancas con excelentes resultados, entre ellas Torrontés Riojano, Semillón (es el cepaje blanco más cultivado ), Chenin, Sauvignon Blanc y Chardonnay.

→ Subregión sur de Mendoza

En el sur mendocino se encuentran los departamentos General Alvear y San Rafael que integran el oasis productivo más austral de la provincia. Los viñedos sureños están ubicados a menor altitud que los del resto de la región. Estos descienden suavemente hacia el este desde los 800 metros sobre el nivel del mar hasta los 450. Irrigados por las aguas del río Atuel y el Diamante, y con el 18 por ciento de los viñedos de la provincia, producen mostos destinados a vinos de mesa y a la elaboración de notables vinos finos, enraizados en suelos aluvionales calcáreos. El clima más fresco es el responsable de niveles de acidez mayor, motivo por el cual variedades blancas como el Chenin presentan un excelente comportamiento. En San Rafael, el Chenin Blanc ha sido adoptado como la variedad favorita para la elaboración de varietales. Los niveles de amplitud térmica presentes en la zona favorecen son responsables del color en los vinos. Variedades tintas como el Cabernet Sauvignon, Malbec y Bonarda son los puntos de partida para la obtención de vinos de excelente cuerpo visual, que van ganando día a día posiciones importantes en los mercados internacionales.

REGIÓN PATAGÓNICA

Los viñedos Neuquén y Río Negro son los más australes del país. Por esta razón los viñedos se ubican en terruños por debajo de los niveles de altura de las demás regiones a fin de evitar temperaturas excesivamente bajas. Esta fue la última zona en constituirse como región vitivinícola al adoptar la vid como cultivo secundario ya que allí predominan los frutales y hortalizas. Los viñedos patagónicos se suceden interminablemente en las márgenes del Limay, el Neuquén, el Río Negro y el Colorado, caudalosos ríos que bajan de la montaña. Pobladas por inmigrantes europeos, luego de las campañas del desierto realizadas a finales del siglo XIX, las chacras y fincas pronto reverdecieron los valles llenándolos de aromas de perales, manzanos y vides. En años recientes los productores y bodegueros de la zona descubrieron la posibilidad de explotar turísticamente sus firmas. El agroturismo permite al viajero visitar estancias, chacras, champañeras y bodegas. Existe, por ejemplo, la posibilidad de observar antiguas cavas, recorrer estancias ganaderas o explorar plantaciones, tambos y fábricas de quesos. Los suelos, jóvenes y aluviales con partículas de tamaño mediano a grueso, son excelentes para el cultivo de la vid. A medida que se recorre la región en dirección este es posible apreciar el aumento de vegetación rural a la vera del camino. Las escasas precipitaciones registradas en las inmediaciones de Gral. Roca y Confluencia -200 mm por año- aumentan en las cercanías de Choel- Choel hasta alcanzar valores cercanos a los 300 mm por año. Los vinos que mejor representan a esta región son los blancos elaborados a partir de Semillón, Chenin Blanc, Chardonnay y Sauvignon Blanc, aunque, como señala Carlos Catania del INTA Mendoza, las variedades tintas "de maduración temprana, como el Pinot Noir y Merlot, son cepajes de antiguo cultivo en el lugar y de reconocida calidad".

TRABAJO PRÁCTICO

A)EXPLICA CADA UNA DE LAS REGIONES DONDE SE PRODUCE VINO

B)DEFINÍ EL CONCEPTO DE MALBEC